Desde bien antiguo, ilustres filósofos y científicos o naturalistas, como se les conocía en la época, han relegado el mundo vegetal a un segundo y sumiso plano; mientras dejaban que los animales adelantaran por la derecha a las plantas (hierbajos, si se prefiere) en la llamada "carrera evolutiva".

Las plantas siempre han sido despojadas de atributos que sólo se consideraban humanos, o como mucho, animales. Ya en tipos de la Antigua Grecia, Aristóteles escribía una de sus obras más influyentes y trascendentales, en la que dividía a los seres vivos en función de la presencia o ausencia de alma (De anima, I-II, 403b), y, por supuesto, clasificaba a los vegetales como seres "inanimados", es decir: carentes de alma. Más tarde, rectificaría otorgándoles un alma vegetativa, ya que era consciente de que las plantas son capaces de reproducirse, y no podía negar que eso era, sin lugar a duda, un carácter que las diferencia de los objetos inertes. Aunque nunca reconoció que esta diferencia fuera suficientemente importante como para pensar en las plantas como en seres con voluntad, y muchísimo menos, en entidades inteligentes.

Podemos pensar que la opinión de Aristóteles, como filósofo que era, no pueden ser muy acertada, y mucho menos, relevante, en materia que concierne de lleno a la ciencia. Pero lo cierto es que al mundo académico, le ha llevado su tiempo reconocer a las plantas su status de organismos superiores.

Carl Nilsson Linnaeus, más conocido como Carlos Linneo o Linneo pa' los colegas, fue conocido como "el gran clasificador", ya que se ocupó, entre otras cosas, de dar nombre y clasificar todas las plantas conocidas en su época. A propósito de la clasificación, reconoció en los órganos reproductores de las plantas, uno de los mejores criterios de clasificación, que todavía hoy se conserva: la ordenación de los organismos vegetales por su "sistema sexual". Pero, ¡¿cómo podría aceptarse en pleno siglo XVIII que es hablara del "sexo de las plantas"?! ¡No hombre, no! ¡Eso es tremendamente inmoral! Las declaraciones de Linneo, entonces, fueron un escándalo.

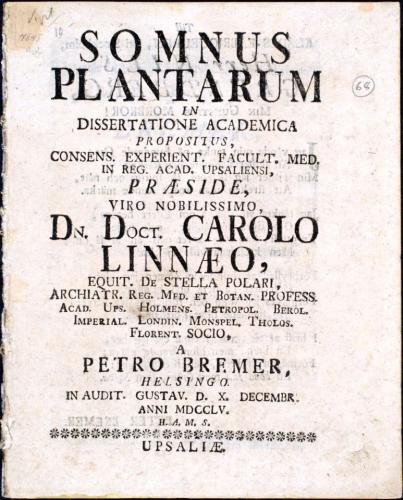

Sin embargo, Linneo era un visionario. Lejos de abandonar su empeño en provocar desmayos a las señoras, y de hacer sudar a los señores bajo sus pelucas, Linneo publicó un breve tratado: Somnus plantarum (ver Fig. 1) que como podréis adivinar gracias a vuestro latín proficiency, significa: El sueño de las plantas. Este tratado pasó desapercibido en la época. Ni siquieras los haters se pronunciaron en contra de Linneo por tan osada afirmación, ¿que las plantas duermen? ¡Anda ya!

Pero es que, en esta época, todavía no se reconocía el sueño como una función biológica fundamental.

|

| Fig. 1. Somnus plantarum fue un breve tratado linneano que pasó muy desapercibido en la época. |

He usado el adjetivo "breve" para referirme a este tratado porque, el propio Linneo no se molestó en atribuirle la importancia que, quizá merecía. No se preocupó de desarrollar argumentos para defender su hipótesis, ya que aún, ni él ni nadie conocía la importancia del sueño. De haber sabido que era una actividad tan relevante, ¿habría rectificado y reinterpretado sus observaciones, evitando así equiparar a las plantas con los animales? Es algo que nunca sabremos. Pero podemos probar a hacer una ouija y preguntárselo...

También Linneo observó cómo la Dionaea muscipula (conocida popularmente como la Venus atrapamoscas), una planta que hoy tildamos de carnívora, se cerraba para atrapar y digerir insectos, pero claro, que la planta se comiera al animal, invertía por completo la sagrada pirámide natural, en la que las plantas, relegadas al escalafón más bajo, sólo son forraje. Linneo se devanó la cabeza por encontrar otras posibles explicaciones antes que admitir lo más evidente. Al final, terminó por asumir que los insectos no morían, sino que permanecían en la planta por propia voluntad, incluso que se posaban en ella por casualidad, y no porque la planta presente mecanismos de atracción para sus presas. ¡Incluso que la planta se cerraba por azar!

Os dejo por aquí un fragmento del maravilloso documental Life de la BBC, en la que David Attenborough narra las trágicas desventuras de varias moscas que se toparon con la Dionaea, para que juzguéis vosotr@s mism@s si este es un fenómeno azaroso:

No fue hasta el siglo XIX, cuando Charles Darwin y su hijo, Francis Darwin, empujaron a la ciencia de la dirección contraria, e inauguraron el camino de "las plantas no son tan tontas".

Charles Darwin, en concreto, redactó seis libros y, más o menos, setenta ensayos sobre botánica, de entre los que destaca The Power of Movement in Plants (1880), en el que, llegó a afirmar, que la raíz de las plantas era algo similar al cerebro de los animales inferiores, sentando así las bases para que hoy afirmemos que cada ápice radicular es un "centro de mando" análogo a la materia gris del ser humano. Pero fue su vástago, Francis, quién se convirtió en uno de los primero fisiólogos vegetales de la época, cuando la fisiología era aún una materia exclusivamente reservada para los animales.

Después de este aluvión de desmotivaciones vegetales, y de soltaros una buena paliza con información histórica, quiero añadir un dato curioso, sobre ¡otro tema igual de apasionante, la legislación! Y es que, afortunadamente, el concepto que la sociedad tiene de las plantas está cambiando poco a poco, y en gran parte es gracias a la presión de la ciencia sobre el poder jurídico.

Uno de los grandes logros en este tema, es el reconocimiento de los derechos de las plantas, por ley, que se logró pactar en Suiza hace unos años. Los suizos, por tanto, son pioneros en los derechos animales, y a hora, vegetales, y os preguntaréis, ¿cuál es la posición de España en este meollo?

Pero eso es harina de otro costal. Volveremos a tratar este tema más adelante, y ya aclararemos qué dice la legislación española sobre los derechos de las plantas. Hasta ese momento, ¡seguid atentos al blog!

¡Gracias por leernos una vez más!

No hay comentarios:

Publicar un comentario